斩龙

柳梧王死了,义军攻入都城,把他杀死在了黯淡的宝殿上。

他的身体被剁作肉糜,仅余一个头颅还算得完整,又被义军拿铁钩吊悬在了城门。

昔日里细嫩白皙的面皮烂成一片,却没有蝇虫盘旋舔舐。

义军自名甘露,领袖名号司云,司云的本名,是叫做李友季,这人不过二十二岁,此前,是为屠户家中出身,要算他起事时候的年纪,更尚不及弱冠,做成此等拔王夺国的伟业,即便是柳梧这样的小国,也可谓一声少年英雄。

柳梧是个小国,与襄南,丹川之类的大国相比,不过是它们的大夫,将军一片封地大小而已。称国的原由,还要在柳梧王宫的花园里面。

花园里,有一眼深青潭水,其中栖息一条玄色大蛇,通人言,晓古今。当今的天子贺氏,便是依它之言,北下伐陈问鼎,彼时豢养它的主人,正是柳梧王家的祖先,托此功勋,封国柳梧,冕冠称王。

成事于斯,亦败事于斯——自柳梧王家掌国以来,大小政事,无一不由此蛇裁断,辨识刑罪之人亦如是。

其办法之荒谬,可谓古今罕绝,掷人至于蛇潭,蛇食之有罪,弃之清白,却只有玄蛇饱足之时,才得有清白无罪之人!

若逢它腹饥,却无有是非可以论断,柳梧王手下卫士,就要巡国问野,遍察百姓,罗织虚妄罪责,以为大蛇添餐果腹。朝野上下,哀声一片,起初,玄蛇口腹尚小,日子还勉强得过,而它身形是日渐地增长,胃口也是一并地跟进,日啖十人,亦不饱足,那柳梧王手下卫士,国人称之龙涎,都是吞了那玄蛇涎液,变化成鳞皮齿利的模样,并与那柳梧大王忠心无二。

此番灾厄,举国上下生死两难,各地豪强籍此群起兵锋,其中正有那李友季,却又与其他豪强有所不同,他出身屠夫,与所谓门阀绅豪自不沾边,手下的兵马,也是平日与他放浪乡里的一帮弟兄,这样一批人马,又是听信李友季自称天上云驹下凡,要代上帝以行天道聚拢起来的,手中旌旗无缀王侯姓氏,微末草芥一般的人物,增长的却最迅速,三年的光景,已统筹了上下,能让李友季骑着大马,阔步着进到王宫里了。

从前的大王已死了七日,李友季在营中规谋好了国家的安排,便从军中选出青勇四十五名,执戈负弓,随他一道,去王宫的后花园里斩取蛇颅。日正当空,将巍峨的王宫照得晃人,青石铺成的阶梯陡峭又高大,底下的人一眼望不见宫门,只得见飞檐两角弯曲着冲向天际。

登阶入殿,王宫的门庭并不如阶梯一般高耸,只比寻常人家的屋舍高出五尺,青石黢瓦,模样十分黯淡。昔日里的先王议事的桌席蒲团,烛火礼器,都被义军搜拿刮尽了,但还未有人走到王宫尽头,推开那铜铁大门,进到花园里面。

殿中脚步回响,李友季已走到大门近前,其余人在他身后站定,目不转睛地看着他的手掌搭上门环。

听得一声极浑厚的轰响,李友季两手执门,缓却着步子,将大门拉开了,还未看清其中景色,便有一股腥气扑面而来,在场青勇不禁捂住口鼻,干呕连连,李友季强忍着,招呼众人随他一起进到花园。

满地藤蔓盘结,叶色深青近墨,踏上花园,人们才惊觉脚下地面竟是一块块磐石堆砌而成,那潭水在花园当中,水上瘴雾蒙蒙,飘然四溢,人们左右相顾,都不敢近前窥探。

未等有人开口,那潭水自先有了动作,瘴气环旋,水波荡漾,庞然一条大蛇破水而出,周身墨色硬鳞裹覆,两枚竖瞳转闪凶光,獠牙森然,信舌吞吐如火,“人祭何在?人祭何在?!尔来近前,尔等近前!”

这样吼叫着,它的鳞片却如水波似地张开伏动起来,周身瘴气正从鳞隙中吞吐缩放,在李友季一旁,有一个短发青年先行反应过来,反手卸下弓箭,向大蛇射去,箭中,大蛇惨叫一声,轰然落回水中。

“昏王已斩!万罪有追!尔不就此伏诛,更待何时?!”

李友季拔下腰间长剑,遥指着潭水踏前一步。“此潭倚铁石为皿,尔无可攻之器,”水波渐息,又咕噜噜浮上一大片气泡,大蛇的声音如惊风穿叶,簌簌而来,“此潭半百之丈,尔无潜探之能。”

“吾身形长大,唇齿獠獠,尔无匹夫之勇!如此而来,何妄论置我生死?天子问鼎,仰我之言,柳梧称国,蒙我之荫,尔小辈妄自尊大,意欲伤我性命?复我祭祀之礼,国家安得久往,不然,尔等身消命陨,家国亦将屠灭!”

“一派胡言!”青勇纷纷叫骂起来,手中长戈乱舞,四射的锋芒十分怖人——却是吓不到玄蛇半分,没人敢走到潭水近前,那蛇是在笑着,风似地吹遍了整个花园。

李友季皱起眉头,自三年前劫吏济命以来,惧怕的情绪,他从未有过,今日见这潭水幽幽,竟心生了几分惶恐,这玄蛇说得天衣无缝,如今执掌一国,他却无有办法可破,水中非人所能及,莫说身后这四十五人,就将举国兵马调来,也奈何不了这大蛇半分,但若就此了断——

“友季。”

身后有人叫他,李友季回身去看,正是方才那发箭的短发青年,是他早年同乡的旧友,名叫荀一,这三年来一直随他左右,“单你我所见,冤死蛇腹者,恐将有百人,放眼柳梧,家破人亡者数不胜数,我等秉天道至于今日,亦不能于天有负。”

“你的话,我是清楚的。”李友季点点头,“杀它,是要做的,但得如何做得?它的身形,你也见了,叫人下水同它斗,却是无稽。”

“无须用着人,”荀一踏前一步,眼光几近似火,“你方才亲眼见了,这蛇鳞,片片都在张动着,和我在书里读过的一模一样。”

“此番姿态,是为杂血龙种,不畏刀火,无惧虎狼,却是独独怕寮岚泽的一种异兽,名叫楼羽殷,我看图志上言说,此兽是为天上狄陀星下凡而来,遵崇灵长之德,奉养父母祖宗,有十分的灵气,这龙种乃是地母生养,与楼羽殷是天生的利害天敌,若能得其所用,诛杀此蛇,易如反掌。”

“寮岚泽未伏王化,不尊天子,无称王侯。又与柳梧相隔丹川,国家初定,谈何借道问泽?”“与我快马一匹,我自去就是。”荀一咬牙切齿道:“我父葬身此潭,骨骸难安,不斩此蛇,无颜面以归乡!”

他又卸下肩上劲弓,取箭搭弦,须弥弓弦拉满,指头一松,那箭咻一声破空而去,摇摇地坠在了水潭上面。

李友季点一点头,答应了下来。

天空尚存几分夜色,荀一已驾马走出都城五里开外,他披了一件崭新的铁锁衣,腰间短剑也托人磨砺一夜,以至于毕露了锋芒,胯下快马鬃黑似墨,行进如风,将荀一短发吹得根根后飞。

这附近平旷极了,身侧事物滚滚后落,他的方向正迎日出,清晨的光彩映了满眼,风丝丝缕缕拂过脸颊,一时之间,只觉无拘无束,十分的快意。

这样纵马数里,直至腰肩酸软,荀一才觉出身负剑甲之重,于是还拢思绪,收束了缰绳,让马儿渐渐地慢下步来。这样走着,到了正午,荀一从地平线瞧见一团人影,眯眼去看,像是一家五口,男子背着老母,女子牵两幼童,都憔悴着面目,脏乱不堪的衣发像在逃难。

“停一停!”荀一远远地叫喊一声,那五人登时顿在原地,左右张望,很惶恐的样子,荀一催马加急,五人愈发地战栗,老母下了儿子的背,五个人竟扑嗵嗵地跪了下来。

“饶命!还请壮士饶命!”

荀一收束马匹,在五人面前迂回着踱步,“你等何必作此姿态!快起来罢,我是奉天道行正事,怎能伤尔等性命?快快起来!”

那男子抬头,见他腰间刃锋夺目,又猛地沉下头去,许久,没听见荀一的动作,才小心翼翼地抬头,携着母亲妻子站了起来。

“这样慌乱,可是有歹人行凶?”荀一皱起眉头,“那昏王已叫我们剁了脑袋,何来歹人作怪?”

那男子战战兢兢,听荀一说斩首昏王,眼光却亮了起来。“义士!义士!”看样子他想叫第三声,却被哽咽堵了下去,“——我等苦甚!有许多的兵马,打着丹川的旗子,掠到我们乡内来了!乡中义勇举大事而去,独留我等小民遭此祸事!大业既成,可有兵士回守乡里?”

“竟是这等祸事?”荀一沉下脸色,“丹川行此不义,天道绝将谴难,那些兵马,而今身所何在?我去会他一会,你等告诉与我,权且到前面落脚,都城兵马已定,昏王既斩,妖蛇已束——”

“初见在那东山脚下。”男子遥指东方,正是荀一目的所在,“如今恐怕相来甚近,前些日子,我家娃娃夜里哭泣,把我们都吵醒过来,回头一望,遥遥的一片火光——”说着,抱在他腿上的小童哭将起来,男子忙伸手把娃娃抱在怀里,哄弄着止泣。

这两小儿都焦黄的面皮,塌陷的两颊挤兑着唇齿,男女之别都难以辨识,荀一看在眼中,心胸也跟着发痛,便道别一声,又纵马向东去了。

商毋用从来觉得,自己不应限制在商水这样的方寸之地。

柳梧毋用,听起来更顺耳些。

王都的兄弟姐妹们都还冠着魏姓,祁复已经叫做了平取祁复,哥哥封他商水,却似拿他取笑。一个仰赖贺天子称国的地方,竟在丹川脚下苟延至今,实是一等一的笑话,而今天子积弱,柳梧上下并反,国将不复,此可谓之天时,他豢兵百日,正待此发。

商毋用派手下去问候了兄长,兄长让他们带回来一片赤羽——他记得这羽毛,来自宗庙顶上的那只赤鸢。祁复当初就是获赠了这一片羽毛,挥兵夺得平取之地,兵马所至,皆为封土,他捂着这赤羽彻夜难眠,席上翻来覆去,羽杆上丝丝缕缕,都是疆土城池的模样。

事情进行的很顺利,越过西山,放眼一片平原广袤,乡野无壮丁,城邑短垣墙,手下兵马如洪水泻堤,一路高歌猛进,一人一马的伤损也未有见得。商毋用想挥兵直取,却被手下的禹钶番阻隔下来。

“柳梧虽小,犹是为国,上下作乱,兵马交集国都,这几日行进才如此轻易,敌守我攻,深浅不测,切不可妄动而急行,我军既据河流,自当养精蓄锐,以待天时而发。”

话是这样说,商毋用却已经原地驻扎了七日,而今傍晚时分,他坐在帐内,摊开的地图上,烛影摇曳着拨弄心弦,禹钶番这老头子坐他一旁,眯眼抚弄胡须,一副安然自若的样子。

“却还要等多久?”

禹钶番救过他的性命,在他从前还被人叫做魏毋用的时候。他得相信禹钶番,商毋用告诫自己,但地图上那柳梧两字实在夺目,甚至于让他对禹钶番生出来了几分憎恶。

“有待天时……”老头抬起眼皮望他一眼,又轻咳一声,“咳,斥候可发派出去了?”

“骁勇善骑者十五人,今早统统派出去了。”商毋用狠狠一掌,拍在案桌上,烛火明灭,溅出许多蜡珠。

“依我看,却是早早内耗殆尽,无丁无勇了,老师这般胆怯,实在无用!”

“正所谓有备而无——”

“报!”

话音未落,帐外慌慌张张跑来一个小卒,手中持一个鼓囊的口袋,“营外有一轻骑,叫嚣无绝,遣人去拿他,风也似地追不住,远远地掷来一串头颅,正在这儿——”

那小卒解开口袋,商毋用匆匆地上手拿来,袋中十五个人头,都解了发冠,用头发绑在一起,血淋满面,十分可怖。

“想来,是你派出去的斥候,是吧?”

商毋用颤抖着双手,点了点头,禹钶番负手而立,慢慢地走到商毋用近前。

“你先去罢!”老头挥袖赶那小卒,待他出了营帐,才拍拍商毋用的肩膀,

“你可知道了?”

商毋用只是不住地点头。

“祁复征伐平取的时候,你兄长借与他许多兵马——还有那赤羽,”禹钶番又眯起眼,“如今只赠你赤羽一枚,兵马何在?粮草何在?不全全是你商水自家?”“商水是你的,这些兵是你的,柳梧不是你的,他给你这根红毛,有用么?与那柳梧新王打个两败,收尾的还是祁复。你哥哥,你念与他一母同胞,他只怕你有害于他家子嗣!祁复庶出之人,又和他家儿女走得这样热切,看不明白么?祈复是这魏氏庭柱,你不过是根矛头罢了!他不惜你,你不自惜?自己磨损了,谁能帮你!”

商毋用擦去额上汗珠,“那要如何?”袋口被他收紧了,“我奉命而来,就此作罢——”

“你自作主张来的,他下过诏旨么?还是给过你口谕?只一根赤羽,你当它什么东西?所幸涉土未深,还有周转之处……”

先前陈列着的营帐,都已拔去不见了,地上篝火的余烬斑斑点点,飘起青烟数缕,悠悠地弥散开来。“这样就走了?”荀一狐疑着跳下马去,这附近既没有林木丛生,又无有山川沟壑,就算有,那千百余人也绝对潜藏不住,蹄印混着脚印,都向东去,确确实实地是走掉了。

“彼尔大国,胆怯声厉。”

荀一轻笑一声,想起昨日那十五个骑兵,个个都不经他一合之力,驻守营盘的兵卒也一般地笨拙,追他追去半里,稍一绕弯,就被甩脱在身后。荀一踢散一摊余烬,思索起自己的去路,要去寮岚泽,丹川总是要经过的,如今他们退了兵马,却不知道丹川国中境况如何,柳梧来者安可通行?如若不通,路程恐将远甚——

“这位壮士——”

有只手拍了拍他的肩膀。

荀一惊跳起来,拔剑旋身,却是一个老头,鹤发羊须,佝偻在青灰的长袍里面,荀一拿剑指他,他却不紧不慢,先悠悠地作了个揖。

“老儿禹钶番,初拜贵国,礼节有失,还请壮士恕罪。”荀一向后退去几步,一路平阔无阻,这老人是从何处现身,竟又这样无声无息?“从前驻扎在这的军队,是你的么?”他强作镇定,将手中剑柄握得更紧。

“这军队,是乃丹川国商水侯手下,老儿我亦如是。”禹钶番低了低头,“商水侯平素执严义勇,久闻贵国暴君为祸,尤是愤慨,疾遣兵马来援,不想君等大业已成,商侯本一片良善之心,徒作此叨扰之举,满腹愧叹,无以言表,故留我在此,一诉商侯惭愧之意,二助壮士成天道之美。”

“你却说,什么天道?”

“老儿我遍行南北,胸有粗鄙之识,对那柳梧玄蛇,也算知之一二。”

“那玄蛇,虽日啖数人,可皆出欲念,非其身饥所致,故其百年不饮不食,犹然不死。”“那蛇潭,积深百尺,铁石为皿,无以通渠泄流,填涂堵塞,玄蛇托此无惧,安然自若。”

“君等虽救万民于水火,成千秋之义,那祸国之罪魁,却无有办法奈何,我观壮士举止谈吐,必大业之栋梁,今功业既成,未享封赏,无受安乐,独一来此向东,可是要借道我国,寻那寮岚泽的楼羽殷?”

“确是如此。”荀一依旧悬剑在手,又后退了一步,

“你,你如何能助我寻它?”

“丹川之名,正出自这红绯浮萍,”禹钶番坐在船尾,安抚着躁动的马儿,又蹲下来,伸手到河中,捧起一捧萍水,“您瞧瞧,这一片片都如秋色,可桃花又正开呢。”

荀一没有说话,独坐蓬盖底下,眼光向四处张望着。

两岸山峦迭起,林木丛生,河上红萍漫漫,波涛起伏如火。只有那船头的舵夫摇橹推桨,拨开两侧萍叶的时候,才显出下面碧青的流水,船走得不紧不慢,船尾的马儿却不安地打着鼻响。

“此河为丹川一支,正是商水,商侯本欲亲抬大驾,奈何宗庙有变,无暇问候。”禹钶番将手中萍水洒回河流,转身对荀一说道:“您看这两岸,应当是明白,此地崎岖险恶,行脚不便,水路虽缓,贵在速均。”

“不痛不痒这些废话,不必与我说,”

荀一解下剑来,放在膝上细细擦拭,“路走远点,总是能到的,你说要助我寻那楼羽殷,它形貌如何,栖息所在,你可有知道的?没有,就赶快寻个岸头下去,我自己去那寮岚泽就是。”

“荀君爽直,我自无言其他。”禹钶番笑道:“这楼羽殷的样貌,文书记载无多,大多书册字句,除却龙种天敌,无外乎狄陀下凡,灵智超然,长幼有序,尊奉父母云云,此番种种行事,我观南北上下,独有河图一族如是,然河图以龙种为神明相敬,更妄谈屠龙之术,寮岚泽亦无有河图之邦国,思来想去,却还有一微小之物,与书中所言相符。”

“你还是这样多废话,”荀一揉一揉额头两侧,“到底是什么?”

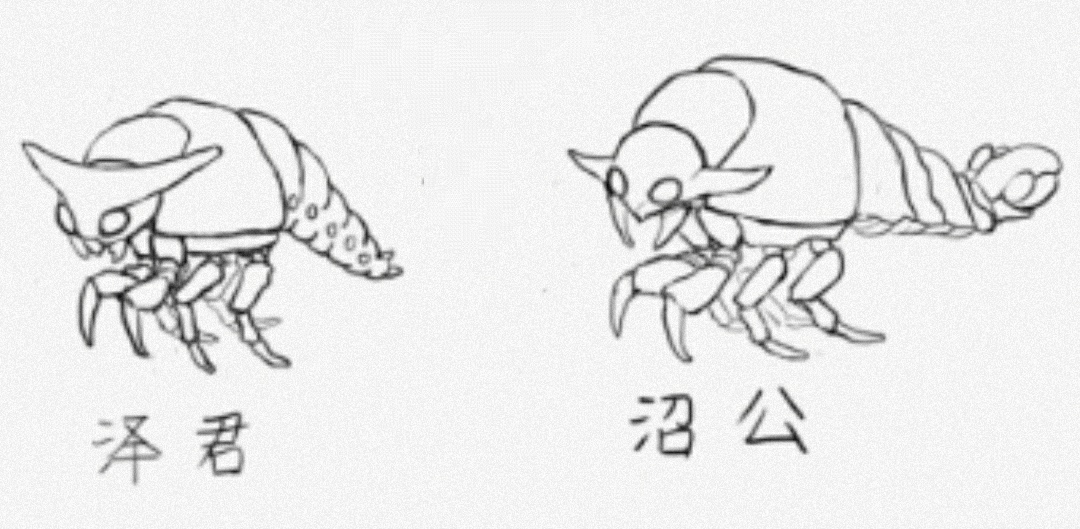

“蜉蛄,”禹钶番从怀中掏出一块琥珀,“寮岚泽里的一种虫儿。”那琥珀澄黄透亮,内嵌有两只栗子大小的虫儿,乍眼一看,却也都栗儿似的圆滑,左边那一只,头顶弯弯两枚犄角,胸廓圆胖,后拖一条肥腴大尾。另一只,则在头颅两侧生有后弯的刃凸,头下又一对钩镰大鄂,它胸廓较前者高长些,尾巴是一节节硬骨接连,末节数枚扇形骨片相叠,形状近似虾尾。

“这琥珀里,雌雄蜉蛄各有一只,大者为雄,小者为雌,雌雄两两相配,掘穴水畔,雄虫觅猎水中,雌虫育卵穴内,待子嗣长成,则雌雄相伴巢穴,终日无出,子嗣群裔代为觅猎掘巢,此可谓长幼有序,尊奉父母。”

“那雌虫终事生产,每日积卵百余,昼夜周转,族裔茂然有千万之数,人众则智广,虫豸亦然,那蜉蛄群起而动,举止慎微,谋远而智深,此为灵智超然,至于那屠龙之术,多年以前,老儿曾见一龙种,拢丹川之水,走潮东去,欲入海升龙,不想跌落寮岚泽,那龙种虽不比柳梧,喉口犹可走马——我追它一路,只在下泽的时候迟了些时候,再见它时,就是在那寮岚泽的河水里翻腾痛叫,周身上下,蜉蛄密密麻麻,都往它鳞片里面钻咬,漫河的血色当真可怖——我眼见它一寸寸地缩下去,直至于骸骨一堆,沉落河底……”

寮岚泽,是乃五州大地于东南方陷下的一角洼地,西临丹川峭壁,东接无垠大海。丹川之流水自西北峭壁滚滚而下,轰然成瀑,白沫激荡,又落在地上交汇和缓,衍生出大片交错密集的缓流,滋洇过寮岚泽,流淌进茫茫的大海。

寮岚泽林木茂盛,但大多不甚粗长,经年老木也不过碗口粗细,叶宽而疏,漏下阳光斑斑点点,照在林中浅溪上面,显出来底下青绿的水藻,随粼粼闪烁的波光一齐摇曳。

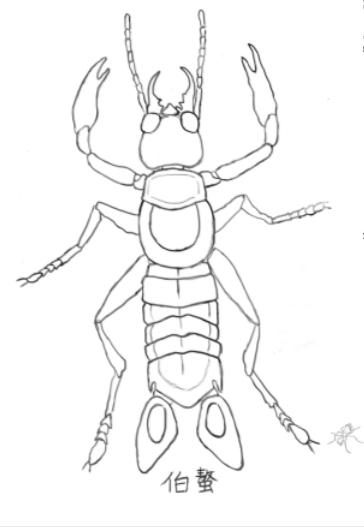

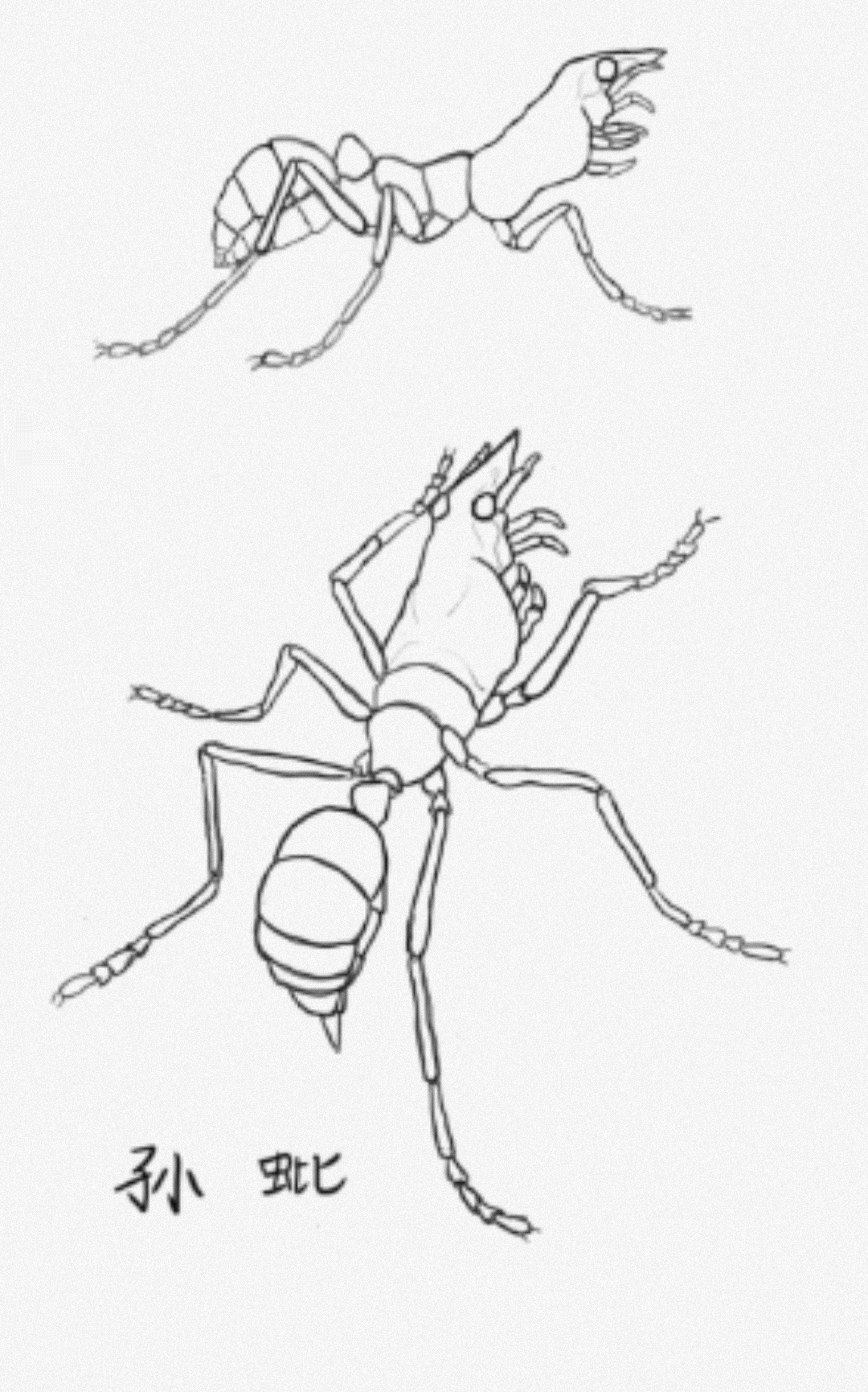

在那水藻丛须之间,有一只模样古怪的小虫,浑圆脑袋,前探两条珠链样儿的触角,密齿大鄂,胸廓马鞍形状,一对细长螯钳正夹取着须藻,两对后腿紧贴身形,尾长而扁,随末端两片鳍叶上下起伏,托这小虫在水中浮动。那藻一簇一簇,被小虫螯钳分割剪下,送到鄂齿下繁杂的唇齿间,慢慢地嚼碎,咽进了肚里。过一会儿,估摸是吃饱了,那小虫收了螯钳,空悬在胸下,尾巴摇摆更烈,显出一种极滑稽的姿态:尾翘身伏,摇摇而上,直到浮上水面,才平齐一致。

小虫近了岸边,伸出双钳,展开贴身的其余四肢,攀援上岸来,那两对腿脚细长,摆动起来,极其迅速,不一会儿,已跑到一处灌木丛下,隐没在了枝叶之间。那灌木里,来往着许多它的同类,灌木根须旁有一眼孔洞,三指粗细,它们就在其中进进出出。

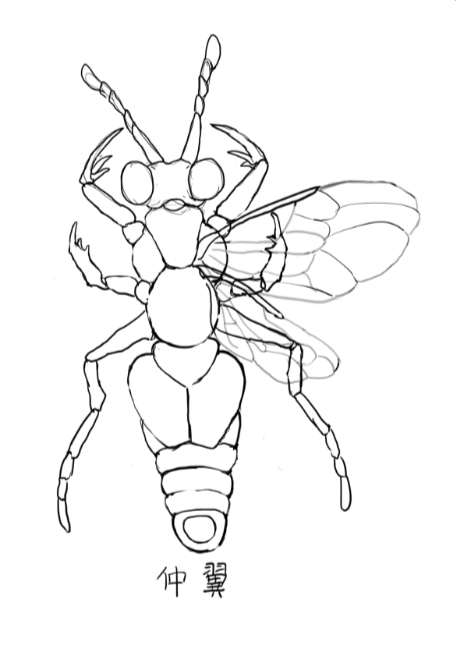

偶尔,那洞穴里又会出来另一种形态的虫儿:细小的头颅,大眼睛,扁触角,背隆腹锥,两双钩状短镰,一对棘刺腿爪,背部四片宽长脉翅,待它爬上灌木顶梢,就铺展四翼,如飞蛾一般扑振着飞起。

“这却是个吃素的东西。”

荀一站起身来,拍去膝上湿泥,“先不说它这样的身量,模样也与你琥珀里的东西不同——”“既言此虫‘长幼有序’,那形态自是有一番不同。”

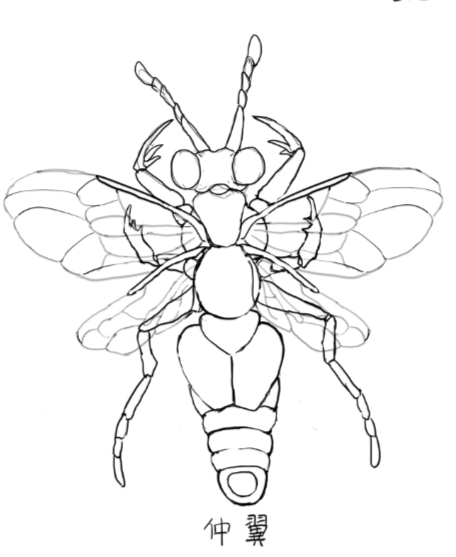

禹钶番捏住飞虫一只,徐徐说道:“地上那水陆并行的虫儿,是它父母第一批子嗣,由此得名伯螯,这小蛾儿一般的东西,却要待族群壮大,才见其踪影,依着前例,就叫作仲翼。”

话音落下,老头皱紧了眉头,手中那仲翼正张舞镰爪,撕扯着他的指头。

“伯螯采摘捕猎,筑建巢穴,仲翼广察四方,巡抚领土。”禹钶番将手中仲翼松脱,甩了甩手指,“下一代的雌雄王蛄,需那巢内蜉蛄万数有余,才得有诞生。”

“春夏将替的此番时节,正是婚泳之期,巢内王蛄未结对者,由伯螯护卫入水,群游于大河之中,两情相悦者结伴相游,直至于岸上,掘穴合配,如我从前所述,另起一方族群。”

荀一吹着手,他方才拿起一只伯螯,却不想那岸上的伯螯,身上满布有另一种细虫,芥子一般的大小,尖头高脚,在头胸部长出许多钩爪,腹部末端缩藏着毒刺。

它们从伯螯身上蜂涌而下,用钩爪嵌入荀一的皮肤,再用尾针不停地穿刺叮蛰,荀一的掌心手背都遭了蛰咬,鼓生出来大大小小一片水泡。

“这是孙蚍,”禹钶番甩给他一瓶膏药,荀一拿手去接,恰好按压蛰伤,分外疼痛,“是由伯螯无配而生的,平日里都缩在尾下脐室之内,若伯螯遭险,便开那脐盖,驱孙蚍群起御敌。”

这膏药确有奇效,涂抹片刻,疼痛已消大半,荀一将药瓶还与禹钶番,又说道:“这蜉蛄屠龙,我权且信你的,但看这模样,恐怕也要依托数目之利,你我二人,如何能取回去?”

禹钶番弯下一根枝条,“您瞧这叶儿,青得刚好,此正春夏交替的时节,往前更深处,正是先前龙种葬身的水域,那一方蜉蛄,莫说万数,百万之数怕也是有余,不久,想来婚泳期至。 贵国上下已定,虽未斩首玄蛇,却也无所危害,荀君得一对王蛄回去,假以时日豢养成群,定将诛灭玄蛇,已昭天道。”

“时日……却定要久远。”

“比那妖蛇寿数,不过弹指一挥。”

“……那好。”荀一舒松着手掌,长叹一声,“我们走吧!”

在初见的平原上,荀一与禹钶番相揖作别,转头翻身上马,背负日光,向着国都的方向奔去了。

劲风迎面而来,飒飒有声,荀一却不敢再像去时那般纵马飞奔了,怀中竹笼里面,两只蜉蛄正相互依偎着。

这样走着,不多时,却见四面八方,迎来许多简陋的村舍剪影,炊烟袅袅,隐约可见其间人影来来去去,回首当初那一片空无景象,他的脸上又不觉勾起笑来。

去日数月之久,昔日死寂的乡野,业已勃发了生机,却不知那国都之内,是怎样一番景象?

他想起禹钶番在寮岚泽与他说过的话,玄蛇之死已为定局,何苦催马急行?这马儿随自己跋涉久远,更宜当缓马慢行。

他干脆翻下马来,又小心地将竹笼揣得端正了些,牵着马儿的缰绳,漫踏着步子,口中悠悠而歌:

“风兮近矣,摧我蓬茅,风兮远矣,无解焦阳。”“雨水疏矣,旱我禾苗,雨水瀑矣,涝我垣墙。”“柳矣依矣,遮我蓬茅,柳矣凄矣,曳影荫阳。”“伐梧渠之,洇我禾苗,伐梧梁之,固我垣墙。”

这样唱着,不觉间步入一方村社,人口无多,贵在相谈热切,一片人声嘈然。田埂道旁,或坐或立的人们见他负甲佩剑,都小心问他来路,他一一回答,自明甘露之身,自然得享一片欢声赞誉,有人去拉他的衣袖,邀他赴家饮酒,他都婉拒,脸上笑意却也满溢了。

突然有一个女子匆匆跑来,头发梳理得规整,面目神情却是出众的黯淡,那女子先是走到他左侧不远处,踱着与他相近的步伐遥遥观望,忽然醒悟一般,掖着裙角奔跑过来。

“义,义士。”那女子拦到荀一面前,“您,您可记得我么?从前,数月以前,您给我家指过路。”

“是你!”荀一回想起来,“你家两个娃娃,近来可好?从前遭的大罪,可叫人疼——”

“他们俩好得很——”那女子忽然地哽咽了,“您,您可是要去国都么?我家丈夫,叫大王拿下狱里了。”

“什么大王?”荀一眉头立竖,“哪来的大王?”

“正是那天道大王,柳梧友季。”女子垂下眉眼,使衣袖拭泪,“大王与丹川会盟国都,我家丈夫戏言丹川曾伐我柳梧,不想风言满城,有碍国盟,我自知难恕,只是我家子女年岁尚小,万求义士归都,能美言于大王,成我家团圆相聚,小女斗胆!小女斗胆!”

说着,那女子两膝一弯,跪倒在地上。

“这是什么道理!”

荀一大吼一声,拔出剑来,惊得马儿人立嘶啸,又被荀一拽回地上,一旁观望着的人们如林鸟惊弓,纷纷四散而逃。

“那丹川贼军,踏来有数十里地,分毫痕迹未留?!他敢拿人?他敢拿人?!把这里人屠光斩净,草木也要骂那丹川践踏!”话音落下,才显出四处寂寥一片,只那女子伏在地上,瑟瑟发抖。怀中竹笼萧萧而响,是那两只蜉蛄惊觉躁动,荀一胸口起伏,长吁一口恶气,

“我要到国都里看看。”他低下头,轻声对那女子说道:“我去那看看,把你的丈夫也带回来。”说罢,他翻身上马,夹踢马肚,催马向西,踏着烟尘去了。

荀一回来了,柳梧友季按下心中起伏,挥一挥手,传左右带荀一上殿来,左思右想,又把殿上其余人都赶了出去。

他想念荀一想得极了,柳梧友季摸一摸喉上疤痕,这些古旧门阀当真可恨,还有甘露内里的奸邪,个个满腹虺鸠,总想把他抹净吃干,荀一这样的人,尤显得宝贵。

数月前,南城犰氏暗插刺客于甘露之内,他没有反应过来,叫匕首刺成筛子,刀刀俱是要害之处,他以为他要死了,甘露的将士们也以为他要死了,但他模样是昏死,神智却极清醒。那时他正躺在甘露总帐的席子上,帐内人声鼎沸,都在争讨司云之名所归,泣泪者寥寥无几,还有人问他的宝剑,他的盔甲,没人关心李友季正濒死在席上,痛苦非常。

就在这个时候,那大蛇风儿似的言语幽然飘来,“尔将死矣——”他的魂灵飘在帐内,却见那一条大蛇也正在帐内,周身魂鬼环萦,凄然群泣。“与我人祭,复尔性命。”

他是想拒绝的,教他屠宰的师父死在蛇潭,荀一的父亲死在蛇潭,许许多多的人死在那玄蛇口中,他曾于天地间立誓——

“司云这宝剑,就归我了。”

不知哪里一双手掌袭来,拽动起他的剑带。

“我答应你。”他对大蛇说道,帐中登时鸦雀无声,李友季晃晃脑袋,擦去面上血水,甩在身旁拔剑者脸上。

“把他给我拖进到花园里去。”

接下来的事,如顺水推舟一般,他卸去司云之名,冠姓柳梧,冕冠于宝殿之上,那些门阀豪强也叫他统统丢进了蛇潭,封地空余便使手下甘露取而代之,如此却也难安下心来,思来想去,又募集一批卫士,让那玄蛇赠予龙涎相染,使之令行禁止,忠心无二——却使他们失了心智,改了模样,从前惶恐,而今他却又感觉了寂寞,死士近卫无从相谈,满朝文武各怀鬼胎,他实在是怀念荀一了!

满头思绪混乱,卫士却已将荀一带上殿来,他头发长了许多,却和从前一样未加冠帽,披散至于肩膀,将脸上莫名的怒色遮掩了几分。送别时锃亮的铁锁衣,也乌油油地黯淡了,仅有那腰间短剑,仍和去时一般锋利。柳梧友季从蒲团上站起,走到荀一近前,紧攥住他的两手,颤巍巍说出话来。

“这人间变化,实是难测,这举国上下,各番心思,尤使我惶恐,我想你想极了!”

荀一脸上不知来路的怒色缓去几分,紧攥着的手上,又多了几分力气,“我想这柳梧故土,也一样日日夜夜。”

“我一直在这,未曾离去,可这物是人非,也不复从前那般。”柳梧友季松开手,“这一路见闻,可有奇闻轶事与我相述?与我听听新鲜,先来坐!”

他指向王座前两列的蒲团,荀一却仍旧立在原地,拧结的眉毛底下,四溢着凶芒。他这才回想起荀一离开的目的。

“那,那所谓楼羽殷,你可有眉目?”

“没有。”

荀一答得很快,“只是所谓奇闻轶事,倒听说一件。”

“哦?讲来听听。”

“国土边疆,遭那丹川洗劫,我劫杀他几多骁骑,吓他撤兵还东,却又听说有灾民诉说苦难,竟被捉拿起来,下进狱中?这般荒谬,确有其事么?”

“这却不甚新鲜,”柳梧友季耸耸肩膀,“也非你所言下狱,是已下进肚了——”他瞥见荀一咬牙切齿,徐徐又道:“是那玄蛇的肚里,它救我一命,你不在的时候——”

“你又叫它吃人?”

“我与它商量过了,它自会克制——安邦治国,无它确是不可,妄而生乱之人,须得它恐吓。”“那灾民——”

“丹川是为大国,与我小国会盟,是欲表情谊,长此交好,于他,礼遇怎可有亏?那小民即脱得性命,何故再生是非?彼大国兵多而将广,朝起念而暮国灭,柳梧百万条性命,比不过他一个?尔实是妇人之仁——”柳梧友季眨了眨眼睛,看荀一和缓无波的面目,突然又起疑道:“那楼羽殷,你可当真无有眉目?”

“没有。”

荀一后退一步,屈膝而拜,“大王深谋远虑,恕臣冒犯,别国累月,迷瞪了脑袋,还望大王宽心恕罪。”

“无妨。”

柳梧友季背起双手,“这番劳顿,你许是累了,可有住处歇息?不如在那——”

“我在那城左旧营,寻了一处弃院,这一路许多行李,都在其中。”

“你先回去吧。”柳梧友季揉着两额,“我也实在,有些累了。”

左城旧营,本是先代王家子嗣住处,自甘露夺国,改作了军旅的营盘,白砖青瓦,都蒙上篝火的烟灰,而柳梧友季登王以后,其中居住的甘露军也都散去各地,人烟荒弃,不久便深陷藤草之中,高空鸟瞰,仅只一片凄清惨然。

荀一睡在一方大院的堂屋,这院落初为王家子女嬉耍之地,后为甘露操演校场,在这院落东角,有一口枯井,其下所贯通的地脉遍穿国都东西南北,奈何水流浅弱,无以上涌井水。荀一枕卧着一卷朽烂席床,鼾声如雷,那件铁锁衣弃落一旁,在屋瓦漏下的月光里寒芒四射,而在席床一侧的矮桌上面,放着一只竹笼,其中悉索细响,两团灰影动作不断。

从屋外,轻声走进两个人来,迎着月光,可见其瞳孔垂竖,口中密布獠牙,正是柳梧友季身边的龙涎护卫,他二人各自腰悬一剑,径直往荀一那去,一边走着,一边解下剑来。月光冷冽,刃放寒芒,两名护卫终于握剑在手,高举欲劈,却忽然被那矮桌上的竹笼吸去眼光。

他俩相觑片刻,点一点头,小心地走了过去,四手小心托放着,将其送到了月光底下。

在晃晃的一片月光里,那竹笼里的两团身影终于显出本貌:竟是两只灰扑扑的耗子,被捆缚着腿脚,口中有布团堵塞在喉上。

未等他俩反应过来,荀一业已在他二人背后腾跃而起,手中短剑一闪,血流迸发,骨碌碌地滚落一只脑袋。竹笼也落在地上,侥幸者反应过来,反手挡过荀一劈砍,顺势翻滚向后,喉咙里咕噜作响,引颈长啸嘶吼,声若震雷。

他未能吼出第二声,荀一已一剑将他胸膛贯穿,继而旋腕转剑,直至见那龙涎面目赤紫,才大笑着拧出剑来。

“噗哧”一声,那兵士倒在地上,胸前碗口大洞,血肉模糊如糜。荀一拂去剑上心肺残片,重将剑悬腰间,又把那铁衣披挂身上,竹笼踩碎了,解开绳索布团,放那两鼠离去。

乘着月光,看地上淋漓两尸,一手各拽起一具,阔步走到院中,抡起两尸,奋力丢进枯井之内,听得咚咚两声闷响,荀一才又解下剑来,倚靠着井口坐下,口中大笑着涕泪横流。

那两只蜉蛄,已被他放进井中,他清楚得很,方才卫士那一声嘶吼,已被全城密布的龙涎们听了个清楚,他们要来杀自己,像他从前杀他们那样。彼时他和李友季相倚后背,从那漫山遍野的龙涎里杀出血路。

而今的柳梧友季正孤坐宝殿之上,唇起齿合,要他的兵卫们来取荀一的性命。

脚步群起,犹比骤雨惊雷,荀一倚剑起身,向着院门大笑而去。

柳梧国内,有一个荒谬绝伦的暴君,大小政事,都交予他花园里一条妖蛇决议,刑罚裁决,亦然如是。

掷人于水中,蛇食之有罪,弃之清白,却只有那妖蛇饱足之时,才得有清白之人。所幸妖蛇口腹尚小,举国上下才犹得几点生机。听说从前有一位勇士,将那大蛇的利害天敌楼羽殷带进到了国都,这满城上下,却始终搜寻不得。但若就此论断楼羽殷无存于世,却也是无稽,此番神异之兽,总不能像那蜉蛄虫一般举城遍布吧?