如期而至

天色蒙蒙,东方尚还隐现一弯黯月,秋深时节,树下枯叶堆积,光秃秃铁青枝杈点染白霜,千家闭户,举城寂静寥然,间有几声雀鸟叽喳。但过一盏茶凉功夫,霜消月隐,却不知哪家鸡鸣,激起万户群鸡和应,再看东方,太阳已是挣了云雾,脱了山岗,无遮无掩的,把漫天云彩都染成赤色。

一间间土瓦茅屋,陆陆续续开了门户,几片宽宅大院,虽紧闭着院门,灶房里也升起来了炊烟,街上人流渐密,担肩的货郎,买菜的仆役,招呼的伙计,各色人等来往不绝——颜世林伏在藏霄阁顶的栏杆上,把一切都看在眼中。

他从见启明星时登阁,二十二丈的藏霄阁,数不尽的石梯阶,走来淌了许多的汗,如今都被风吹得透了,在内层的衫衣上洇漫成片,两肋的肌肤和布料都被粘在一块,飕飕地散发着冷气。

“二公子。”

身后有人叫他,不回头,他也听得出是任雀师。 “嗯。”

他答应一声,没有回头。

那任雀师长身宽肩,面窄鼻阔,柳叶似眉毛底下挂一双明晃晃三白吊眼,两臂双腿的筋骨上紧绷着铜铁一般的皮肉,臂卷着袖,腿扯着裳,步子如风似火。颜世林只觉身后吹一阵风,那任雀师的手便拍上了肩膀。

“这快入冬的时候,还到这来?”

“看看。”

任雀师笑笑,“日出确是好风景,当年来这卯戊城,其一就为大公子吹嘘的日出。”

“喝酒睡到午时,也能见日出?”

“今天却不是来了?”

任雀师把手抬起,在眉上搭个凉棚,“是为日出,最是为你家酒呢!可惜天冷得冻手,不然拿坛酒上来……”

“夏天时也不见你上来。”颜世林离了栏杆,揉揉肘窝,问道:“谁叫你来的?”

“却也无人,我昨天和老车喝酒,睡在虫房,刚刚收到大公子来信,老车正转录着,我便上来告诉你一声。”

颜世林挠挠额头,“这就要回来?”

“我哪知道,还写着呢,回不回的,看看去吧。”

“你怎不等一会,看完了再来念给我听?”

“二公子这样懒惰,也怨不得大公子时常训诫。”任雀师放下手,“早下去看看吧,要不然大公子回来,你装样子都没个准备。”

“走,走走走。”

颜世林摆摆手,便转身往梯口走去了。 他们两个一道走下藏霄阁,向北边一拐,往虫房走去。颜家的大宅是环绕藏霄阁建成,统共十六座内院,被一围四方高墙囊括于内,虫房坐落藏霄阁以北的一方小院,墙上枯藤满挂,终日阴森清冷。

别处屋舍都倚北墙,独这虫房扎在小院正中,房顶尖耸,身形高窄,屋墙上百十来个方形小孔成排成列,无数黑压压成群的小虫在其中攀爬来去。

一虫双螯四足,虫数之不尽,足爪亦是无穷,这般无量虫足,一齐地挠在石壁上,便汇成浠沥沥流水似的声响。颜世林推开院门,那声音却似溪水入江流,愈发地躁动起来,颜世林前走几步,听见那群虫攒动,不禁打一个从头到脚的哆嗦,于是驻足抿了嘴,轻咳几声,使拳头砸砸胸膛,又听见后面任雀师的步子近了,才终于壮起来胆气,向前走过去。

虫房共有四个门洞,没一个装门板,只挂麻藤草帘,帘上却不见有一虫。

颜世林揭了帘,探身往里进,迎头来一股烟气,呛出了他好几个咳嗽。

屋中央坐一尊黄铜坐兽炉,兽口处火光闪烁,哔哔剥剥爆响,不时地往外迸溅出来碎火,四面墙壁蒙受烟熏火燎,都泛黄抹黑,脏兮兮的。兽炉周围铺陈着数张草席,席上横倒四个酒坛,放着一方矮桌,桌上两摞纸,一只砚台,桌前盘坐一个蓬头垢面的青年,正伏头写着字。

“车鸯!”颜世林开口叫他,那案前的青年抬起头,做个嘘声的手势,便继续低下头,专注地盯着案上的一只虫儿。

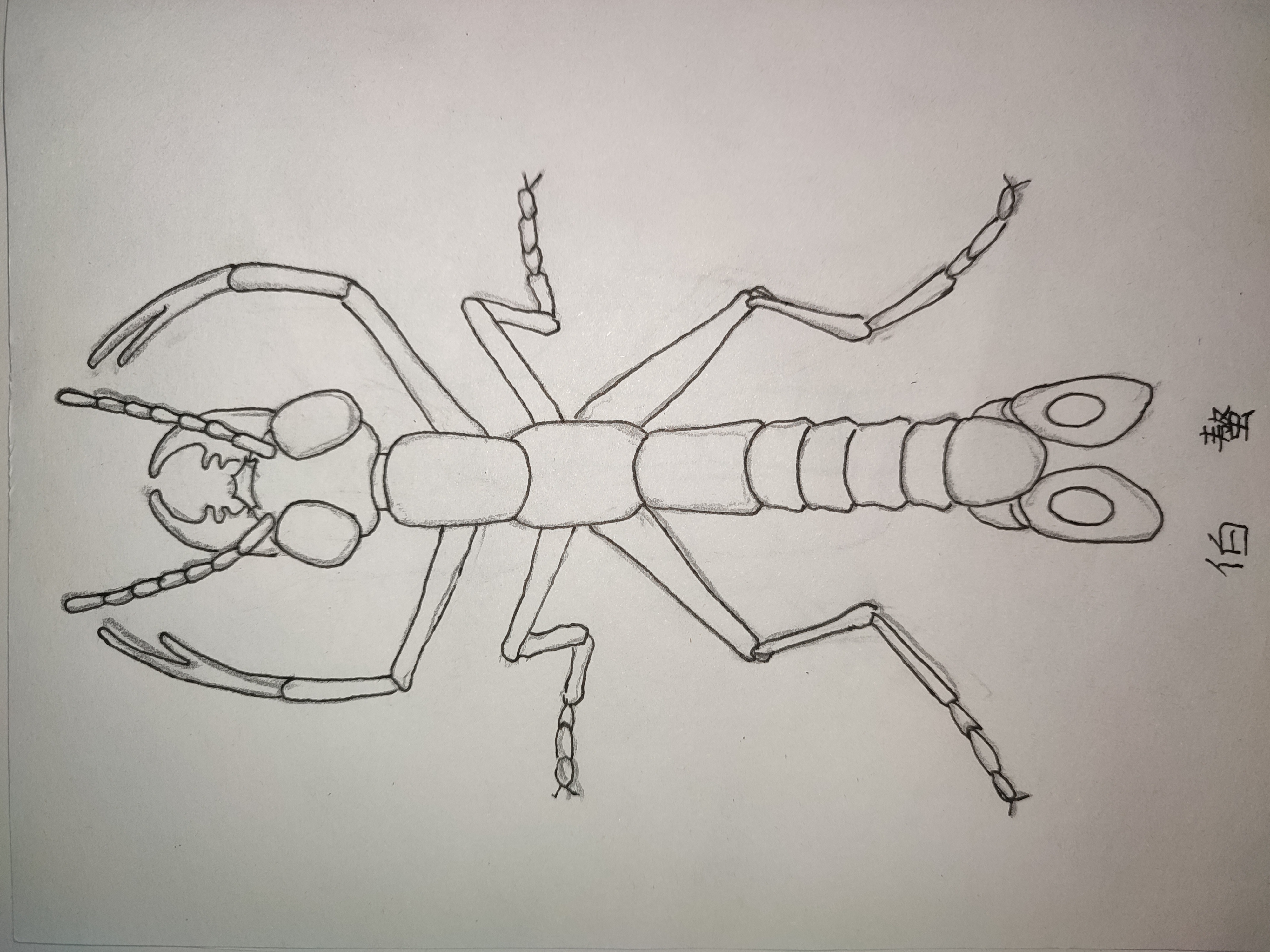

这案上的小虫,除去头颅触须以外,模样与墙外的小虫有显著的不同,没有长螯钳,多一根长脖颈,胸背平宽,两双纱裙似的薄翼垂在身侧。 虫儿若一边振翅一边开合鄂齿,车鸯便在纸上点一个点;左右摇摆脖颈,便挥一横;踢蹬后腿,便划一竖;伸出左前足,压一撇;伸出右前足,按一捺;向上卷腹写个折;向下卷腹就提一勾。

若小虫不再振翅,便把先前写下的笔画用圆圈括起来,待小虫再振翅动作时在圈外写新的笔画,如此循环往复,纸上已画了数十个圈。

过一会儿,车鸯画完一个圈,小虫也再不振翅了。

车鸯放下笔,从怀里掏一根黄铜细棒,在小虫背上轻轻敲了三下,小虫才又展开翅膀,卒地一声飞上穹顶,穹板和虫房外墙一样开着无数小孔,小虫抓在上面,收了翅,慢慢地爬了进去。

这虫名叫蜉蛄,屋内外这成群的虫子,都乃一对雄王雌后所生。屋外不带翅生螯钳的叫伯螯,屋里这没螯钳长翅膀的称仲翼。伯螯筑巢,仲翼巡察,二者都觅食捕猎,供养雄王雌后生活繁育。

单一只蜉蛄,和寻常昆虫没什么两样,但多上一只,便要长一分的灵智。千只成群,狡黠得却似豺狼,若得两只刚配对的雄王雌后,经人手驯养,长到万数,就有识人断字的才能。由此,便有人专养它来传信,旅外者带一只葫芦,其中装着数只仲翼,若要有信儿给家里,就使黄铜棒在仲翼背上轻轻描写内容,写完,轻敲一下背,赶它回家,收信者转录下笔画,再依据经验将笔画规排成整字。 任雀师掀帘走进,正见着车鸯面前纸张上满当当的勾圈笔画,便道:“来去过了这么久,还没排好?”

“大公子写了不少。”车鸯从左边那摞纸里点出一张,抬手递与颜世林,“还有给我们几个的信,写给你的,早先排好了。” 从那纸上飘来股酒气,颜世林揉了揉鼻子,接过来,只见上面写着:

世林吾弟 见字如面 提笔卯时三刻 天且混沌 不见朝霞 才谙相别半载 去日久远 疏于长兄之责 实是不尽感愧 无以言表 万望兄弟恪律己身 专一正道 无愧家业 不负祖宗 此去蔷南讨贼 一奉朝廷天命 二了百姓宿愿 愚兄不才 竭尽身之所能 拔尽山林野寨 遍搜城乡寸土 至于今日 擒寨主匪首及其麾下贼盗匪类共二百一十六名 勾结贼徒以谋铜臭者三十七名 然掌不能盛雨 独漏一恶徒赵由 遍寻蔷南而不得 恐已亡命异地 甚至于吾等故乡 近日倘无要事 尽可闭门不出 不可贪欢作乐 玩水弄景 家人仆役 须嘱咐留心提防

贼人六尺长短 白面无须 细长鼻子 丹凤眼睛 蔷南口音 音粗而调翘——

“只有最后是要紧的话。”

颜世林把纸团起,扔进到炉口去,兽口里忽地跳起火焰,燎着铜牙,洒出来灰烬。

“好个狼心羔子!”任雀师一步冲到兽炉近前,火焰已低下去,显出来兽口里浴着火的软塌塌一团纸灰,任雀师合了眼,啧啧地摇起头,便问:“你哥哥讲了什么?”

“叫咱们抓贼去。”颜世林背起手,低头看向车鸯,只见车鸯回个干笑,一字一顿地说出话来。 “少呲屁。”

“到底说了什么?”任雀师走近了,有些急躁。 “说可能有个亡命徒逃到这来,叫咱小心别出去。”颜世林别过眼,漫不经心地说道:“你怕了不?”

“我怎么会怕!”

任雀师仰头饮尽了酒,两指捻着酒杯,咬紧了牙,嘴里咯吱吱地作响。

祝木升捧起地上酒坛,给任雀师的杯子满上,黄耳默不作声,只是拾起来地上的木棒,添进到他们三人围坐的炉子里头。

炉是三足两耳,铸铁打造,上面坐一只釉黑砂锅,咕噜噜地正响。

墙边两排瓦罐,其中蛐蛐不时或单或众地“兮兮”擦翅,炉火里噼噼啪啪,掩着门的条凳噔噔作响,前院赌徒的呼喝笑骂夹在风里吹进门缝,隐隐约约的,却似远在天边。

“兄弟几个都知道你的,不要与他计较就是。”祝木升放下酒坛,说道:“那颜二的脾气,你又不是不知道,权且就当是一条狗叫,怎么能叫他坏了心情!”

“怨个么儿,给人家大官当狗使,这点儿窝囊可不算轻的?”黄耳一边说着,拿起来火筷子,捅进炉膛里,翻起一根闷火的粗木,又说:“不就阴阳了两句,就来兄弟这吐苦水。平常那里吃香喝辣,穿袍带锦的,倒不见你来提!”

“少给老子呲屁,我拿来的东西你可没少吃,就会搁这破炉子里炖,龙肝凤爪也成猪食!”

“那了不得唻,您快回吧,咱这寒酸劲儿,没您家主子老爷手艺。”

“却有那颜家小畜生的烂嘴,我从前只当锦衣玉食惯得出来,今天见着个糙米麻布养出来的,也算见识!”

“那可不,”黄耳放了火剪,“锦衣玉食家养的狗带味呢,别说糙米麻布,就算是风餐露宿,我嘴也得叫你熏烂!”

“闭嘴!”门被一脚踹开,条凳啪地倒地,姚运提着提篮跨过门槛,用脚背把凳子勾起,重掩了屋门,大踏步地走进来。“门外老远听你们叫唤,都闭上!叫前院客人听了,给人家笑话!吃饭,吃饭吃饭!”

提篮里一根勺,一摞碗,一把筷,几个隔夜的椒盐烧饼卷了包袱布塞在里头。姚运走过来,放下提篮,掀了锅盖,忽地冒出来一大股白雾,待雾气散了,便见腊肠,火腿,酱肉切成的片在锅边码着圈,豆腐,木耳,面筋,油皮,蘑菇,白菜咕嘟嘟地滚在沸汤里。

“一帮烂赌鬼能听见个啥。”黄耳冷笑一声,接过姚运递来的碗筷,筷子拿在手中,哒哒地虚夹两下,往锅里伸去了。

“你可指望人家烂赌鬼吃饭呢。”任雀师也冷笑,接过来碗筷。

“你也不指望颜二吃饭?”姚运踢踢任雀师的凳子,笑着说罢,把碗筷递与祝木升,祝木升一手接过,放到地上,又从旁边扯过个圆凳,招呼姚运来坐。 “指望他可毁了,看他哥几分面子。”

“指望他可毁了,”黄耳学着舌,又抬左手指一指自己右手筷子里夹着的火腿片,“看这哥哥几分面子。”说完,张嘴吃了,众人都笑起来,姚运把勺放进锅里,扯开提篮里包袱,自己拿起碗筷,忽地坐了下去。

都动起筷来,四个人也不相让,你一夹我一挑,满载的筷子放来嘴边吹一吹,就要咬进嘴里,大嚼着咽进肚去。不一会儿冒出汗来,都淋漓了满脸,待砂锅空了一半,都咂摸够了滋味,又轮流使勺舀来剩下的热汤肉菜放到碗里,就起冷烧饼,慢慢地吃着。

却听掩门条凳啪地一声倒地,风声啸灌满屋,门外走来一个虎面太岁,浑圆矮胖,两腮都垂过下巴,油嘟嘟肥唇上短须点点。一条圆粗尾巴吊在身后,鼓鼓囊囊的有如新灌腊肠,脚爪若面团,手爪似绒球,呼哧哧地跨过来门框,风声却被他挡了大半。

虎面太岁多居于山岭,都是狸面毛身,人立而行的模样。古人称其作“狸人”,又有地方传说山神以狸人为卫士,故又有了虎面太岁的称谓,百年前兵马祸乱,南山陈王强掳狸人为兵,便让虎面太岁的名字更广远了些。

“姚哥儿,有个痨病鬼在前院,非要找你斗蛐蛐儿。”那虎面太岁说罢,喘吁吁地扶着门框,扯过来那掩门的条凳,扑通一声坐了下去。

“他押多少。”

姚运咽下嘴里一块豆腐,又呼噜噜地咽下口汤。 “二两银子。”

“呵,”姚运放了碗筷,“不多,倒也没事,干嘛要找我?”

“这人有毛病,有毛病诶,”虎面太岁揉揉肚子,“他没拿蛐蛐,罐里是只蜉蛄!我还说呢,这天儿哪有不带手炉就揣蛐蛐出来,自己受冻不打紧的,虫肯定死了!不有病!我弟弟叫他掀开来,才知道是蜉蛄,其他玩虫的客人都骂他,他闷头往咱里院来闯,叫我俩弟弟给拦下来啦,倒不像谁雇来闹事的,只是脑子有病,不敢揍他,我这才来叫你。”

姚运皱起眉,“这小破场子也不知道什么能耐,总引来这些疯货。”

“我跟你去看看。”任雀师放了碗,“蜉蛄,他罐里是带翅的,还是长钳的?”

虎面太岁挠挠下颌,肉颤连着毛抖,“没长钳,翅子给拔了,应该刚吞过火,他那瓦罐烫呢!”

蜉蛄有觅火取暖的习性,数多智广的群落甚至会收集火种,搁在通气的巢室中磨齿点燃,生出火来。 大凡昆虫之类,要么春生秋死,要么秋困冬蛰,独蜉蛄不畏霜寒,便是因其腹里生长火囊,此物状似鸡胃,积藏一种名作凝焰的墨色汁液,受火难沸,入寒则炙。蜉蛄于火焰前受热四分时辰,便可依靠凝焰的热力在风雪中纵横过半日的时间。

寻常百姓多在露天下筑灶,无遮无阻,生火时,就常引来蜉蛄取炭,古人错以为蜉蛄食火,造出个“吞火”的词来,流传得久远,却又混淆了本义,那些使蜉蛄送信的人家,也称蜉蛄在炉前取暖的举动为吞火。

卯戊城中,野群的蜉蛄数不胜数,其中有会生火的大群更不足为奇,但想起今日来信,任雀师也不免心生疑虑,脚下三步并作两步,向门近了,虎面太岁拖板凳挪开身子,门外冷风劈面打来,任雀师低头眯眼,跨出门去。 院里尘沙飞扬,枯枝败叶滚在地上,前屋赌馆里吵吵嚷嚷,嘈杂了风声。

任雀师和姚运一前一后,大步走近门前,空地一声推开来。

虽说是赌“馆”,这馆里却没有桌椅,仅几个红彤彤的火盆,几个茅草垫子七零八落地横陈。 馆里人头攒动,或席地或蹲坐,四五个围一圈摇骰耍牌,又有些斗蛐蛐儿的,都围着火盆,向火而坐。 走进门来,便见两个干狼一般的虎面太岁正背对着任雀师两人,一齐堵着个粗布麻衣的男子。

这两个虎面太岁都扯住了男子布衣,推拉扯拽的,却怎么也弄不倒他,这男子佝着身子,看不清脸面,两臂环抱个瓦罐,踉踉跄跄地往前冲挤,头顶上一根束发铁簪,在火光里闪着冷色。 “任督管来了!” 不知道谁叫一声,四下里的赌徒,两个虎面太岁都回头来看,只有那抱瓦罐的铁发簪依旧低头。

“是你要拿蜉蛄斗蛐蛐儿?”任雀师分开两个瘦虎, “怎么是蜉蛄?这是大嘴的烂衣!你们这场子人,都咧歪个臭嘴喷脏水!”那人沉肩低头,声音却响得震天,一边说,又闷头向前冲撞。 “虾尾巴的烂衣儿,我可日了你亲——”

两个虎面太岁又上前去,伸手抵住男子,任雀师皱起眉,正要开口,却见姚运已绕到男子身后,伸手揪住后领,一把将男子扯到地上。

“有疯病去别处撒野!”

那男子倒在地上,仍蜷腹护着瓦罐,腿脚踢蹬着,嘴里不住地骂,任雀师摆手示意,催姚运后退,自己走上前,把手伸了下去,道: “你先起来,把虫儿给我看看。” 男子止了骂,一手抱着瓦罐,一手伸出来,嘴里念念似乎有词,却一句也难听清,任雀师见他伸手,便一把抓住了,屈起臂膀,想要拉他起来。

那男子慢慢地支起来上身,脚也踢蹬着,终于踩实了地,整个身子斜在地上。倾而不倒,似站未立,任雀师见状,便在手上加了几分力气,想一把拉他起来,手里却忽觉一沉一空,却见男子掣手纵跳,另一手瓦罐劈面打来,任雀师来不及抬手,只听哗一声碎响,脑里嗡声轰鸣,额上迸溅血花,眼前瓦片如落雨,混下一条蜉蛄。恍惚中,男子已抽出铁簪,捏在手中,满头发丝将坠未落,眉下恶狠狠瞪起一双凤眼,手里铁簪翻转,锋锐处一点寒芒正指眼前。

任雀师终于回神过来,抬腿一脚,正踹在男子胸前,纷飞起一片乱发,跌出去重重身躯,任雀师自己也倒坐地上,姚运忙伸手去扶他——那男子飞出去,仰面摔了个结实,手中簪子也叮叮当当地滚落在地上。两个虎面太岁高叫着追去,乱脚把瓦片间爬着的蜉蛄踩了个稀烂,那男子手脚并用,挣扎着滚爬起来,披头散发地往门口冲去,几个赌徒想拦他,都被撞倒在左右。 闩着的门正为狂风鼓动,男子撞在门上,喘息着扯出闩子,反手抛飞出去,门板彭一声摔在墙上,涌进来滚滚寒风,鼓起来男子衣摆,在身后猎猎作响,追来的虎面太岁探出爪子,几乎要把那衣角抓住了。

乍一声霹雳爆响,唬得两个太岁软爪,满屋赌徒晃神。男子跳出门去,却又落一声雷,从天上扯下雨幕,千丝万点,一片哗然。任雀师甩开姚运,追到门外,入眼却只是漫天弥城的乌云暴雨,把街上来来往往的身影都模糊了。

责怪这雨下得唐突,或许有失几分公允,因为阴云是早便蒙在天上,街巷里也啸了许久的风。但这责怪的公允,终究没有全失,云在午前拢聚成阴,正是城中熙攘热闹的时候。

在城西,有一条南北走向的市街,南北两头各立一扇木牌楼,都是年久历长的古物,檐顶缺损,红漆柱裂纹起皮。牌匾上题写的字,勉能看清是“宣阳会”,全城乃至附近乡镇的百姓,都常来此交易买卖。

宣阳会的街道是黄土路面,左右宽十五丈,办流水营生的都在路中:坐席摆摊的,推车肩担,或乘着牛车叫卖的。道路两旁,一户户瓦房木楼,便都是长久的营生:酒家,客栈,铁匠,当铺,裁缝。提篮挎包,衣着或艳或素的买家,走走停停,山溪流水似地穿梭其间。

风唱了许久的楔,聚拢起的云幕却不见动静,许多人便松了心,理一理吹乱的头发,仍各自忙碌着自己的事。直到轰一声雷响,人们才觉出不对,再一声雷,就紧随了哗然的雨落,天上万口瓢盆一时翻覆,没给人留半分反应的功夫。

惊叫,喝骂,催促与招呼在淋漓的雨声下群起,卖的忙去遮盖收拾货物,买的掩着提篮包袱急寻地方避雨,豆大的雨点不住地落,砸在黄土上便成一指节深浅的泥水坑。 一会儿,街上便作了泥汤,人们都往路旁的屋檐下挤,有些宽厚的店家,便敞开门让他们进屋坐,临近北边牌楼路东的一户酒家便是如此,这酒店叫耳朵庄,靠卖些卤货酒水为生计,掌柜姓余,是个黑胖汉,老婆和儿女一同操持。他把自家门前的人叫进屋来,指一指空余的桌子,道:“随便坐着,这天也候不见新客。”这店统共九张长桌,都被油蒙得发腻,其中三张已坐了七人,淋雨的人道着感谢,也各自寻位置坐了。

酒店青砖地,白粉墙,门旁开着两眼木格窗来采光,蒙着泛黄窗纸,映见窗外雨影纷乱,又被雨点敲打的彭彭作响,待余掌柜掩上门,门外哗哗的雨声隐去大半,这雨打窗纸的声响便又更透了几分。

先来的客人,未吃尽酒菜的,便更慢了筷子和嘴巴,大碗的酒,小小酌一口,夹一根猪耳丝,开口谈漫无边际的天,待舌上酒味散了,再酌下一口。来避雨的人,有的也挑起话头,聊了起来,也有的只干坐着,但不论是谁,眼光都间或去瞥一眼窗子。

哐一声,门外又进来人,店内言语声低了几分,待人们眼光看清楚来客,瞬间只剩了雨声:进来三人,为首的是个虎面太岁,一身湿漉漉黄黑斑皮,金目獠牙,唇上数根铁线似的长须还往下滴着水,头至脚长九尺,两肩宽二尺二,上披敞襟灰马褂,下着黑胫衣,肩抗一只死掉的野猪,弯腰伏首走进门来,一条四尺长尾扫在身后。人们都不敢抬正眼看他,低了眉目去瞥那虎面太岁身后二人,一个修长身段,头顶斗笠,斗檐缝一圈纱布,遮了面,看不出面貌神情,也辨不清男女老少。 另一人是个不高不矮的年轻汉子,黄瘦面庞,也戴斗笠,背上负着一只四尺长的木箱。 黄瘦汉掩上门,三人一起向屋里走,脚下嗤嗤地留下湿水印子,余掌柜闻声,从后厨走过来,见那虎面太岁,也没变脸色,当寻常客人一般迎过去,还未等他开口,那虎面太岁却先发话: “这猪给你,管我们顿饱饭。”

说着,便把那野猪从肩上卸下,呼一下放在地上,“血早放了,你瞧这儿,”他爪子便拨开野猪颈边鬃毛,毕露一条撕裂的口子,“昨晚弄死的,下水掏干净了——”

“都叫你吃了。”那背木箱的黄瘦汉走上前,“这肉一股子骚气,你当人跟你一样当好玩意儿。”

他从右襟掏出几粒碎银,“猪头肉跟护心肉都来一斤,劈半只鸡,不要酒,茶也不要,提一壶白水来就是。”

余掌柜没有接,伸手去拉那死猪的腿,向上提了一提,才抬头说:“这能抵账,你嫌亏,咱划价砍个饭钱,给你现银。”

那虎面太岁咧开嘴,黄瘦汉却低了眉头,“掌柜的,这股子骚,有人吃?”

“剁馅拌些花椒辣子,灌成肠一样吃,我这也有他一般的客人。”余掌柜指指虎面太岁,“不忌这口。” “咱还白送一张皮哩,”虎面太岁拍拍汉子肩膀,“我一般的人,这城里也有?”

“算我常客呢。这猪用不用称?”

“称?用不着,八分银吧。”

那虎面太岁眯着眼左顾右盼,视线去瞄那些避雨的人们,瞧见一个秃顶的老头,扁担横在腿上,脚边两只盖包袱布的箱子,左边箱子上放一把小刀。他便伸手夺了黄脸手里的碎银,径直向那老头走过去。

“卖豆腐?”

老头半张着嘴,没说话,呆呆点一点头,那虎面太岁的须子便也往上翘了一翘。

“切一块,切一块来。”

说着,从手上数出两粒,放在老头桌上。 余掌柜叫来儿子,父子一前一后,各抓住两条野猪蹄子,抬麻袋似地往后厨里走,黄瘦汉朝着虎面太岁骂一句,便卸下后背木箱,找了个空位坐下,又招手叫那蒙面人坐他一旁。

老头伸手揭开包袱,露出团团起雾的豆腐,抄起一旁刀来,滋滋地切下两刀,再把手腕一转,使刀背把豆腐挑出箱子,再抬眼,那虎面太岁正蹲在他面前,圆瞪着黄澄澄的眼睛,嘴巴微张,若隐若现的獠牙间淌出涎水,盈在唇龈间,哒哒地往下滴。 豆腐随着刀颤了两颤,掉了下去,啪一声,正落到虎面太岁前伸的掌心上。

一手捧豆腐,一手攥银子,虎面太岁直起身,大踏步走到同伴旁边,啪地把碎银拍到桌上,又赶进后厨,把豆腐随便找桌子放了,说: “来一副大肠,合一块炖了。”

说罢,卷起尾巴,晃悠悠地走到同伴对面,坐了下来。 雨依旧不住,店内谈话声渐渐又起,虎面太岁把两掌搭在桌上,漫不经心地敲起指头,黄瘦汉伸手拢过碎银,摁在手底盘捻把玩。蒙纱的只是呆坐,手臂垂在身侧,一动也不动。

黄瘦汉要的东西最先上来,掌柜夫人两手端着方托盘走到他们桌前,把盘上东西依次噔噔地放下来:一个高胖土陶壶,三份碗筷,一盘连皮带骨的碎鸡肉,一盘切片猪头肉,一碟薄切护心,都拌着蒜泥香菜,浇了热醋。最后,是块扭拧的薄银,黄瘦汉一把抓过来,放嘴里咬一口,又拿在手里掂量掂量,才擦一擦塞进到怀里去。

虎面太岁伸出胳膊,拿起那陶壶,把三碗都倒满了水,依次推至各人面前,黄瘦汉抄起筷,蒙纱的却动了手,直接把那一盘鸡拉到近前,伸手抓起来,一条条地撕下往面纱底下送。 那虎面太岁却也是用筷的,五寸竹筷,在他手中却似两根耳勺一般。伸夹戳挑,倒是熟练,蒙面人吃鸡,他二人便专攻两盘猪肉,下筷也都不甚讲究,恨不能将满盘肉都夹在自己筷里,一捣下去,便要夹来四五块,合着蒜泥囫囵咽下去,不多时候,盘底便都只剩几点蒜泥肉渣,淹在醋里。 虎面太岁打个响嗝,使筷子在盘上划拉几下,又拿起来,滋滋地嗦在嘴里,掌柜正在这时候走来,两手端一口白瓷大盆,呼呼地往上升着热气。

“你会用筷?” 掌柜把盆放了,手在裤腿上蹭蹭,挑起一边眉毛,有些惊奇的样子。 “我要这用手抓?” 盆里热汤咕噜噜起着泡,豆腐与大肠滚在里头,葱碎和蒜末浮在表面,虎面太岁伸进筷,夹起块豆腐,放嘴边吹吹,正要下嘴,眼光却和余掌柜对了个正着。

“瞅啥呢?”

“看看,看看。”

余掌柜笑笑,“走了,吃着吧。”

“去去去,拿碟辣子醋去。”

虎面太岁嚼着豆腐,把筷子放下一根,另一根食指和拇指捏着,腕转指松,却使那筷子风车似地转在手上。“看,看,看!咳!噗,咳咳——”他啐掉嘴里的豆腐渣,“你看够了?”

掌柜笑出声来,伸出那粗胖手掌,拍在虎面太岁肩上,“够了,够了。”

全店的眼光都汇在他们这,黄瘦汉转一轮眼珠,放了筷子,在他旁边的蒙面人,依旧自顾自地撕着鸡。

“那几个和你一般族类的,都讷得很,你这大狸子倒跳脱!”

“那几个,做啥的?”黄瘦汉开口道,“这毛脸东西的老家远了去了,也没几个做买卖,您这一说就几个几个的,倒是几个?”

“几个?”掌柜正要走,听他话转回身来,“那应当,一,二,三,三吧?个儿都不大,不比你这兄弟,穿的倒是金的银的。”

“照你意思,这货却配衬宝气。”黄瘦汉一手撑在桌上,向前探起身子,另一手伸出去,挠了挠虎面太岁的毛下颌,“那几位,说是你常客,都几时来到,我这兄弟离家远了,实想见些故乡故族。” “黄昏时候,他们仨常来。”掌柜眨眨眼,问道:“你们仨,却是做什么来的?”

“治病。”虎面太岁说罢,呼噜噜又咽去下一块。